近日,甘肃省天水市麦积区某幼儿园被曝出因违规使用添加剂导致多名幼儿血铅异常。据官方通报,7月1日,当地市场监管局与公安部门接群众举报后介入调查,已对涉事幼儿园负责人立案侦查,并启动对相关监管部门的追责程序。部分患儿已被送往西安接受进一步治疗,涉及200余份样本的复检工作也已展开。

相关情况通报。图/天水市麦积区人民政府

从目前披露的信息来看,这并非一起偶然事件,而是暴露出食品安全链条中多个环节的漏洞。围绕该事件,有几个关键疑点亟需厘清:第一,是什么原因促使幼儿园使用添加剂?第二,这些添加剂为何会导致学生血铅异常?第三,类似校园食品安全问题为何屡禁不止?

首先,关于添加剂使用的动机。根据家长描述,该幼儿园提供“三餐两点”,其中部分食品为外购成品,比如果丹皮等。那么,添加剂“元凶”到底来自外购成品,还是幼儿园自制食品?

媒体调查发现,该园已于2022年9月28日取得食品经营许可证,有效期至2027年9月27日,经营项目为热食类食品制售。此外,该园往年年检结果合格。既然幼儿园具备相应的食品安全管理能力,为何还会造成如此严重的后果?是幼儿园明知故犯,还是之前的年检等结果浮于表面?仍待进一步调查结果。

其次,添加剂如何导致血铅异常的问题,需要从铅本身的危害机制入手。铅是一种对人体有害的重金属,尤其对儿童神经系统发育具有不可逆影响。一旦摄入体内,难以排出,容易在骨骼和血液中长期积累。

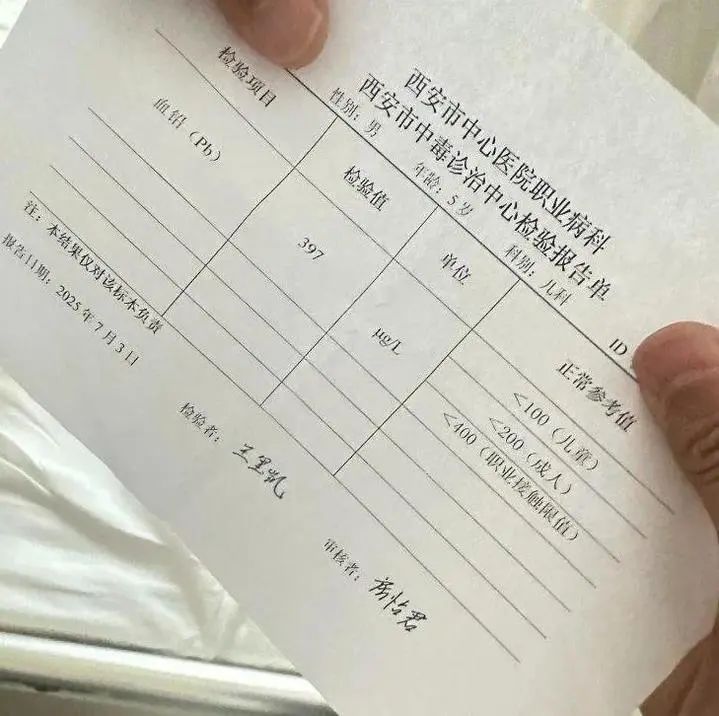

在此次事件中,在西安市就医的部分患儿已经拿到检测结果,一位家长出示的报告单显示,血铅检验值为305微克每升,而儿童的正常参考值应该小于100微克每升。如此严重的超标现象表明,患儿受铅污染绝非一日两日,而是长期累积的结果。

患儿在西安市中心医院的检查单据。图/上游新闻

天水市麦积区妇女联合会此前曾发文称,涉事的褐石培心幼儿园创办人李慧芳是“一名承载着梦想投身于幼教工作的创业者”。2009年,李慧芳创建了第一所幼儿园——慈爱幼儿园;2015年创建了旗下第二所幼儿园——慧凡渭北幼儿园;2018年,李慧芳又在麦积区创建了定位高端的蒙迪爱幼儿园、褐石培心幼儿园。

涉事的天水市麦积区褐石培心幼儿园 。图/界面新闻

而此次事件曝光,让其所谓的教育创业者“情怀”,在缺乏对儿童健康和安全基本保障的事实面前,显得苍白无力。也暴露出部分教育机构在快速扩张过程中忽视安全底线的问题。

近年来,校园食品安全问题层出不穷,从营养餐变质到添加剂滥用,每一次曝光都令人揪心。表面上看,似乎每次都能找到直接责任人并予以惩处,但深层次问题始终未解:为何总是在问题爆发之后才启动调查?为何总是在孩子健康受损之后才采取补救措施?监管的滞后性与被动性反映出制度设计上的缺陷。学校食堂外包、采购流程不透明、第三方检测流于形式等问题长期存在,使得食品安全防线频频失守,而学生及家长群体在信息不对称的情况下,往往成为最终受害者。

面对频繁发生的食品安全事故,我们不能再停留在“事后追责”的层面,必须从根本上建立预防机制。首先,应强化源头治理,严格筛查食品原料供应商资质,杜绝高风险产品进入校园供应链。其次,应加强信息公开与社会监督,鼓励家长参与校园食品安全检查,推动形成多方共治格局。

孩子的健康不容试错,任何一次疏忽都可能造成无法挽回的后果。我们必须用严格的制度、严厉的处罚、严密的监督,来守护这一底线。

此次甘肃天水事件不是孤例,只有当每一个环节都真正把责任扛在肩上,把安全放在心上,才能避免悲剧重演。

来源:荔枝锐评微信公号