大熊猫以其独特的黑白毛色、圆滚滚的身形和憨态可掬的动作惹人喜爱,成为备受瞩目的国宝。然而,近年来“饭圈外溢”,业已至大熊猫保护领域,给相关研究与保护工作带来不必要的困扰和负面影响。对此,中国大熊猫保护研究中心(以下简称“熊猫中心”)近期发布严正声明,“坚决反对以‘爱’为名的极端行为”,倡议将关注点回归大熊猫保护本身,呼吁社会尊重科学、尊重专业,还大熊猫一片清朗的生存与保护环境。

“饭圈化”外溢至大熊猫保护领域,让这片本应纯净的天地平添了不合时宜的喧嚣,也引发了诸多负面效应。

首先,它干扰了大熊猫的科学保护。一些极端粉丝将饲养员视作“爱豆经纪人”,通过制造对立、炒作热度来绑架决策,甚至要求专业机构按“萌宠化”模式开展大熊猫饲养管理。事实上,每只大熊猫的饲养管理都遵循严格的科学规范,从食谱配比、活动时长到繁育计划等,均需专业团队依据个体差异精心设计。粉丝煽动下的过激行为,看似是“为爱发电”,实则是对大熊猫科学保护的粗暴干预,反而可能对其健康和生存构成威胁。

其次,极端粉丝也促发了网络暴力。有人通过剪辑视频、断章取义制造谣言,对科研人员实施网络暴力;更有工作人员因执行专业饲养方案,遭到人肉搜索、恶意诋毁,甚至被尾随、辱骂,其肖像也被擅自上传至网络。此类行为不仅影响了专业团队的工作积极性,也为整个保护体系的稳定性埋下隐患。

此外,“流量至上”“泛娱乐化”等饭圈风气,还可能导致公众尤其是青少年对大熊猫保护产生误解,削弱保护工作的专业性与严肃性。

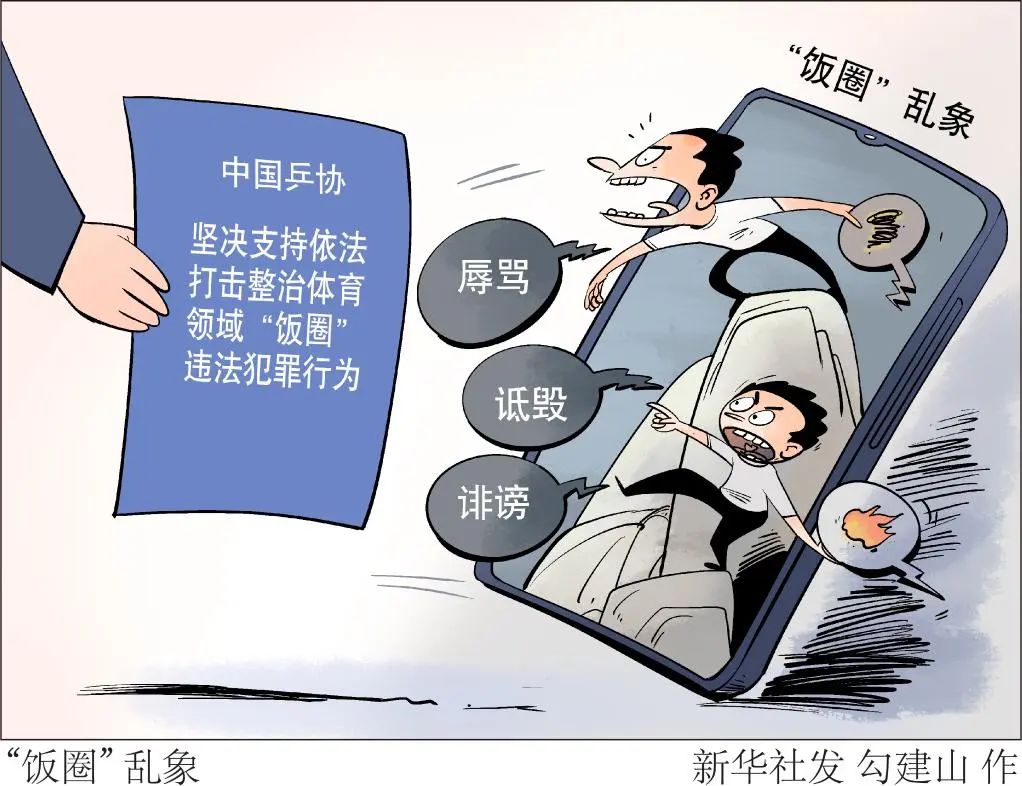

从之前热议的“饭圈”入侵体育界,到如今熊猫保护领域受“饭圈”文化侵扰,“饭圈”的“游戏规则”正不断扰乱多个领域的生态平衡。当下社会谈“饭”色变,恰恰说明“饭圈外溢”引发的种种乱象已令人不适。“饭圈”背后往往潜藏商业利益,一些人为博流量、谋私利,不惜将偏执、疯狂与戾气扩散到更多领域。

针对“饭圈外溢”带来的各类问题,更应用法律加以衡量、规范和处理。对于侵犯他人隐私、破坏他人名誉、造成他人损失、扰乱社会正常秩序等违法违规行为,必须依法严肃惩处,让无视公序良俗、突破法律底线、实施网络暴力者自食其果,让恶意操控、煽动误导、借机渔利的始作俑者付出应有代价。

来源:人民网