说“居然”的人居然只说“居然”,说“竟然”的人竟然只说“竟然”?近日,有网友发现一个有趣现象:聊天记录里分别搜“竟然”“居然”,发现大部分人不会把这两个词混着说;即使在“居然人”与“竟然人”之间“反复横跳”,也能在使用比例方面表现出明显的偏向性。这两个词究竟有怎样的异同?我们为什么会作出不同的选择?今天,我们就来聊聊这个话题。

图片来源:中国大学生在线微信公众号

在博大精深的汉语体系中,词汇从来不缺少“平替”,这也带来个体语言表达的个性化与多样性。比如有人会用“老爸”称呼父亲,也有人偏爱喊“爸爸”,还有人会叫“老爹”;在表示同意时,如果觉得“好的”有些冷漠,那有人会说“好滴”,也有人会说“好呀”;在表示震惊时,有人会说“我的天呐”,也有人会说“我的妈呀”……这些看似琐碎的词汇选择,实则像一面镜子,照见了语言运用的个体差异,也折射出汉语表达的细腻魅力。

“居然”与“竟然”都用以表示“出乎意料”,在很多语境中并无明显语义差异。可为何在实际使用中,人们会不自觉地“站队”,形成清晰的用词边界呢?这背后藏着心理学的微妙逻辑,即个体对词语的选择,往往与最初或某次接触该词的场景、情感体验紧密相关。

比如有人对《武林外传》中的那句台词“税款居然是零耶”印象深刻,就会在不知不觉中加入“居然人”的队伍;有人则因朋友一句“竟然是你”的惊喜互动,让“竟然”成为承载情感联结的符号。这些潜藏在记忆深处的关联,让词语超越了本身的工具属性,承载着个体的成长经历与思维认知,也成为个人表达的独特印记。

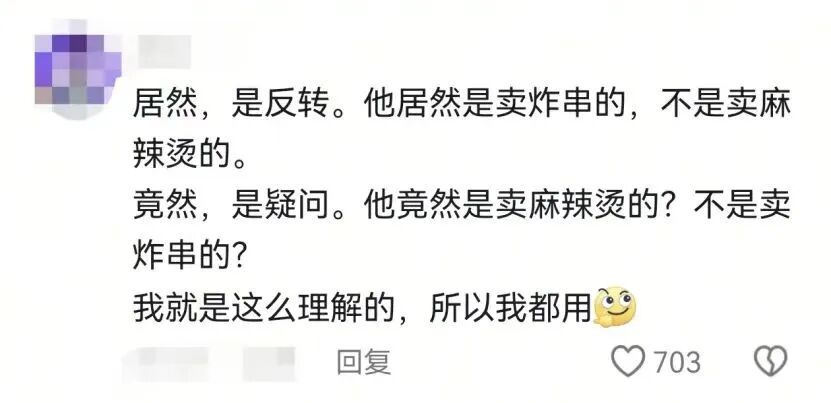

也有人努力从情感、词义、输入法、发音等方面对“居然”和“竟然”进行探讨。比如有人认为,“居然”像一拍大腿,“竟然”像一推眼镜,前者是情绪的直接喷发,后者是理性的短暂宕机。也有人说,“竟然人”是“浓人”,情感浓烈、表达外放,“居然人”是“淡人”,情绪平静、理性内敛。此外,有人根据键盘的字母排列,试图论证“九键用户”和“二十六键用户”的表达习惯。还有人从发音入手分析,认为人们会选择与本地方言更接近的表达方式。

有意思的是,不同的人看这个问题的角度、定下的“分界线”也各不相同。由此而言,结论如何似乎不那么重要,重要的是,这些细微的差异,让原本同质化的表达变得鲜活,也让每个人的语言世界有了独特的“辨识度”。

更进一步看,“居然人”与“竟然人”的讨论热潮,本质上是大众对汉语魅力的一次集体感知。在快节奏的网络交流中,表情包、缩写词等愈发主流,很多人似乎在“语言贬值”中渐渐模糊了汉语本身的精妙。而这次关于两个近义词的热议,让人们重新留意到语言表达的细节差异——原来一个简单的语气词,能传递出不同的情感色彩;原来日常聊天中的用词选择,藏着这么多门道。

从“‘茴’字的四种写法”到“居然与竟然的偏好之争”,人们对语言细节的关注从未停止。这种关注,不是咬文嚼字的刻板,而是对表达之美的追求。每一个看似微小的用词选择,都是个人情感与文化记忆的缩影,也是汉语文化生生不息的注脚。或许下次聊天时,当你敲下“居然”或“竟然”的瞬间,也能会心一笑——原来自己的语言习惯里,还藏着这样一段有趣的故事。

来源:人民日报